低所得世帯・低所得者

給付金の支給対象者によくあがる「低所得世帯」や「低所得者」。

実際「低所得」とは年収いくら以下のことを指すのかなど、「低所得世帯」・「低所得者」に関わる気になる点を解説します。

合わせて2025年6月13日に発表された給付案「住民税非課税世帯には1人4万円の給付金案」についても解説しています。

この記事は、社会福祉士 安木麻貴が監修・執筆しています。

低所得世帯・低所得者とは

さまざまな給付金が実施される際、「低所得世帯」と「低所得者」が支給対象としてよくあがりますよね。

厚生労働省によると、低所得者の定義は「住民税非課税者」とされていますが、給付金における低所得者・低所得世帯はその制度により少し異なることがあります。

ですので正確には、低所得世帯とは一般的に「ほぼ住民税非課税世帯」のことを指し、住民税が課税されている人がいない世帯のことを言います。

また、低所得者とは一般的に「住民税を支払っていない方」のことを指します。

低所得世帯・低所得者は収入が低いことから、一般的な生活を営むことが困難な場合が多いと推測され、行政・自治体からの様々な支援や税金の控除の対象となっています。

次の項目からは、最新の給付金情報と実際に低所得世帯や低所得者に向けた給付金の事例を紹介します。

住民税非課税世帯についてはこちらでまとめています。

・住民税非課税世帯

低所得世帯・低所得者を動画で解説

2025年(令和7年)最新の低所得者への給付金

2025年6月13日、石破首相は全国民に対して給付金案を発表しました。 この給付金案の内容は、国民に一律2万円を支給し、その中の子どもと住民税非課税世帯に対しては1人あたり4万円を給付するというものです。 支給時期などの詳しい情報は、「【2025年】住民税非課税世帯に1人4万円給付金 | 対象・申請方法・時期まとめ」にてご確認ください。

住民税非課税世帯か確認したい | セルフチェック

低所得世帯は、ほぼ住民税非課税世帯のことと冒頭でお伝えしました。住民税非課税世帯であるかどうかは、年収と世帯構成と住んでいる市区町村によって異なります。

当サイトでは、ご自身が該当するか目安を確認できる判定ツールをご用意しましたので気になる方はご利用ください。

一般用と、年金受給者用の2つがあります。

・住民税非課税世帯の年収条件チェッカー

・【年金受給者用】住民税非課税世帯の年収条件チェッカー

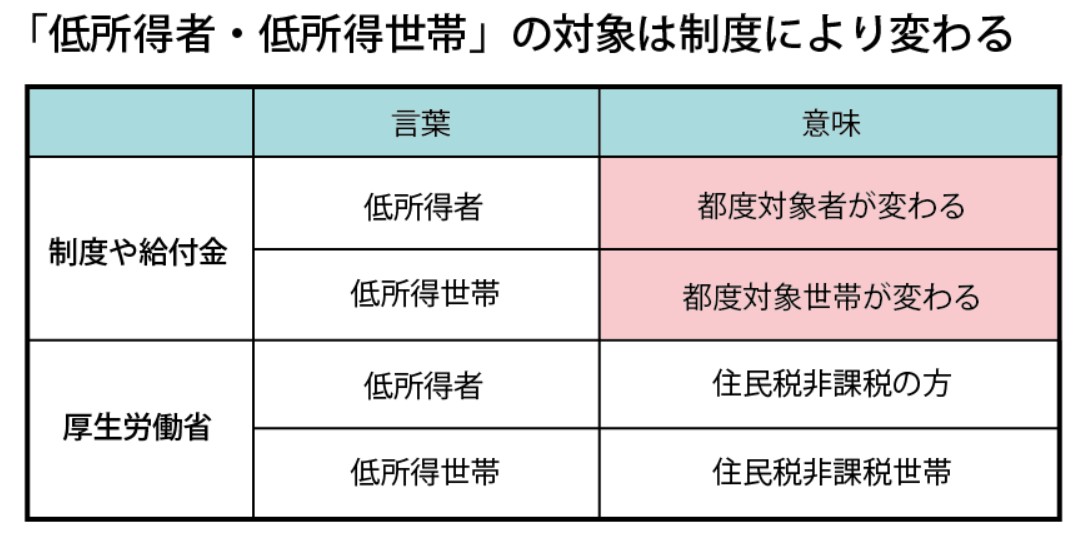

低所得者・低所得世帯の対象は制度によって変わる

まず知ってもらいたいのが、厚生労働省が定める「低所得者」や「低所得世帯」と様々な制度や給付金が出るときの対象者に、よく低所得者や低所得世帯が対象というのがありますが、その厚生労働省が言う「低所得」と制度や給付金の「低所得」は常に一致するものではないということ。

表にすると下記のようになります。

この表の通り、制度や給付金の「低所得者」「低所得世帯」は、その都度対象者や対象世帯が変わり、厚生労働省が定義する「低所得者」「低所得世帯」は、「住民税非課税者」「住民税非課税世帯」となっています。

制度や給付金によって、対象が変わると言っても、住民税非課税の方や世帯は大体含まれています。

ということは、制度や給付金によっては、プラスアルファで対象となる方や世帯がいらっしゃる可能性があると言うことです。

ですので、制度や給付金で低所得向けのものが出た時は、住民税非課税の方は該当すると思いますが、それ以外の方は対象者を毎回調べる必要があります

例えば、2024年3月に発表された低所得世帯10万円給付金という制度の対象者は、住民税を払っていて、所得税を払っていない世帯のことを指しました。

この制度では、住民税を払っている世帯も、低所得世帯というくくりになりました。

この時は、住民税非課税世帯にも10万円ではない金額が支給されたのですが、このように必ずしも低所得世帯と住民税非課税世帯は、給付金や制度においては必ずしもイコールではないということです。

ですから、低所得向けの制度が出た場合は、毎回対象者や対象世帯を詳しく調べることが大切になってきます。

低所得者の年収はいくら?

低所得者の年収は、一般的に300万円以下と言われています。制度により低所得者の定義が異なるのでご注意ください。

低所得世帯が受けられる控除とは?

おおまかに以下の3点が受けられます。

①国民健康保険料・国民年金保険料の減額支払い措置

②医療費負担の軽減支払い措置

③保育料や大学授業料の無償化

低所得支援とは?

低所得者の生活を経済的に支える「生活福祉資金貸付制度」があります。

失業や減収などにより生活が困窮しているかたに対し、生活費や一時的な資金の貸付けを行う「総合支援資金」が設けられていて、以下の支援の種類があります。

総合支援資金

生活支援費:生活再建までの間に必要な生活費用

住宅入居費:敷金、礼金など住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用

福祉資金

福祉費:生活を営むために必要な経費、病気療養に必要な経費、住宅の増改築や補修などに必要な経費、福祉用具などの購入経費、介護サービスや障害者サービスを受けるために必要な経費 など

緊急小口資金:緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用

教育支援資金

教育支援費:低所得者世帯の子どもが高校や高専、大学などに修学するために必要な経費

就学支度費:低所得者世帯の子どもが高校や型生活資金高専、大学などへ入学する際に必要な経費

都道府県社会福祉協議会を実施主体として、県内の市区町村社会福祉協議会が窓口となって実施しています。

お問い合わせは都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ一覧からご相談ください。

低所得世帯や低所得者が受けられる制度

低所得世帯・低所得者についてよくある質問

収入が減りました。低所得世帯認定してもらうには申請が必要ですか?

家計急変により収入が減って、低所得世帯(住民税非課税世帯)と同等の収入と認められた場合、申請が必要となりますが給付金を受けることができます。 給付対象となる期間の1ヵ月の収入がわかる書類をご持参して、お住まいの自治体に相談をして頂くことをお勧めします。 申請書の記載内容や給付を受ける条件は自治体によって異なりますので、先ずはご自身が対象になるかもと思われた時はお住まいの自治体に相談しに行ってください。

ひとり親家庭です。児童扶養手当の受給もしています。低所得者の制度が出た場合、うちは対象になるんでしょうか?

これまで、発表された低所得者向けの制度によってはひとり親家庭が対象になる場合がありました。 (※児童扶養手当を受給している方のみの場合もあったり、受給されていないひとり親の方も対象となった場合もあったりしました) 過去の実例では、児童扶養手当を受給していることが一つの基準となることが多いようです。 このように、制度ができた時は、毎回対象をしっかり確認することが必要ですし、ご自身の収入や所得についても日頃から関心を持っておくことも大切です。

先日会社を退職しました。いま収入がなくてすごく苦しいのですが、私は低所得者に該当し、低所得者向けの制度を受けることができるのですか?

所得は昨年度働いた実績から出されています。低所得者向けの制度は前年の収入から対象者を決定することが多いので、注意が必要です。

しかしながら、現在、大変苦しい状況である場合、他の制度の利用ができる可能性があります。イクハクで制度を確認したり、お住いの自治体の相談窓口を活用されてください。

関連語句

Written by 安木 麻貴

社会福祉士 | 育児制度アドバイザー

社会福祉士。行政窓口での相談員経験や、ひとり親家庭を支援する当事者団体でも現在活動中。子育て支援制度に精通し、「イクハク」執筆・監修者として、制度情報の正確な発信に取り組む。YouTubeやTikTokでは、最新の給付金や支援制度を分かりやすく解説し、多くの子育て世帯から信頼を得ている。